Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....

LDA Journaliste

Le flou entoure la visite annoncée de Macron au Maroc : une annonce "unilatérale" de la France

Une récente déclaration de la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, concernant une visite du président Emmanuel Macron au Maroc a créé la confusion, avec une source gouvernementale officielle marocaine affirmant que cette visite n'était ni à l'ordre du jour ni programmée.

Dans une interview accordée à une chaîne d'information, Catherine Colonna avait annoncé que le président Macron prévoyait de se rendre au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cependant, cette annonce a suscité des interrogations et des réactions de la part du gouvernement marocain.

La source gouvernementale marocaine, dont la diplomatique d'Abidjan (LDA, www.ladiplomatiquedabidjan.net) a obtenu une déclaration, affirme que la visite présidentielle n'était pas prévue et n'était pas l'objet de discussions actuelles entre les deux pays. Cette déclaration jette un doute sur l'exactitude de l'annonce de la cheffe de la diplomatie française et souligne un manque de concertation entre les deux nations concernant cette échéance bilatérale importante.

Cette situation met également en lumière le besoin de communication claire et de coordination entre les gouvernements français et marocain en ce qui concerne les visites présidentielles et royales, ainsi que les questions diplomatiques. Car le Maroc et la France ont traditionnellement entretenu des relations solides et ont coopéré sur de nombreux sujets, notamment la sécurité, l'économie et la culture.

Alors que la déclaration de Catherine Colonna suscite des spéculations dans les deux pays, il est essentiel que les deux gouvernements clarifient rapidement la situation et définissent un plan de communication bilatérale plus efficace à l'avenir. Les visites présidentielles sont des occasions importantes pour renforcer les relations internationales et doivent être gérées avec soin pour éviter toute confusion inutile.

Il reste à voir si une visite du président Macron au Maroc sera effectivement programmée à l'avenir, mais pour l'instant, il semble que des malentendus ont surgi quant à la situation actuelle de cette éventuelle visite. Les observateurs et les citoyens des deux pays attendent de voir comment cette situation évoluera et si les deux gouvernements parviendront à dissiper le flou qui l'entoure.

Armand Tanoh

Séisme : Le Maroc démontre une fois de plus sa capacité à faire face aux défis, un programme d'urgence déployé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui une réunion de travail au Palais Royal de Rabat, consacrée à l'activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz. Cette réunion fait suite aux Instructions Royales données lors d'une séance de travail le 9 septembre 2023.

Le programme de relogement, élaboré par une commission interministérielle sur Hautes Instructions Royales, concerne environ 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés dans cinq provinces touchées. Il comprend des mesures d'urgence de relogement provisoire, avec une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages touchés, ainsi que des actions immédiates de reconstruction avec une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour la réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

Sa Majesté le Roi a souligné l'importance de mener l'opération de reconstruction en harmonie avec le patrimoine architectural régional. De plus, le Souverain a insisté sur la nécessité de répondre de manière forte, rapide et volontariste tout en respectant la dignité des populations, leurs us et coutumes, et leur patrimoine.

En outre, Sa Majesté le Roi a abordé la prise en charge des enfants orphelins sans famille ni ressources à la suite du séisme, ordonnant que ces enfants soient recensés et bénéficient du statut de pupille de la nation. Le gouvernement a été chargé de présenter rapidement un projet de loi en ce sens.

Ce programme de secours et de reconstruction mobilisera les moyens financiers de l’État, des organismes publics, ainsi que des contributions privées, associatives, et étrangères. Cette initiative témoigne de la résilience du Maroc face aux épreuves, soutenue par la solidarité et la générosité de son peuple.

La réunion de travail a réuni plusieurs hauts responsables, dont le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et d'autres ministres et dignitaires.

Le Maroc, sous la vision et l'action de son Souverain, démontre une fois de plus sa capacité à faire face aux défis avec force, sagesse et détermination, tout en préservant son patrimoine culturel et en soutenant les plus vulnérables de sa société.

Armand Tanoh

Régionales et municipales-Débâcle de l’opposition/ Magloire N’Dehi : « (…) l’incapacité (pour le moment) du président Gbagbo à rassembler ses anciens compagnons…»

Magloire N’Dehi, chef de bureau de la Fondation Friedrich Naumann Abidjan, a fait une analyse des données des élections municipales et régionales du 2 septembre dernier en Côte d’Ivoire. Lesquelles données donnent une large victoire du RHDP, parti au pouvoir. Pour lui, la débâcle de l’opposition à ce scrutin pourrait s’expliquer par le fait que Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, n’a pas encore réussi à réunir ses anciens compagnons. Ci-après la page 2 de cette analyse titrée « Élections locales en Côte d’Ivoire : la demi-finale avant la présidentielle de 2025 » de 7 pages publiée lundi 11 septembre 2023 sur sa page officielle Facebook.

(…) Sur les résultats de trente (30) régions disponibles des 31 du pays, le RHDP a remporté une victoire écrasante en gagnant vingt-cinq (25) régions, tandis que le PDCI-RDA a réussi à remporter trois (03) régions. Un candidat sans étiquette (indépendant) a remporté une (01) région et l'alliance PDCI-RDA/PPA-CI a remporté une (01) région.

En ce qui concerne les élections municipales, sur les 199 communes dont les résultats sont également disponibles des 201 communes que compte la Côte d’Ivoire, le RHDP est sorti en tête en remportant 123 communes, tandis que le PDCI-RDA a remporté 22 communes. Les candidats sans étiquette ont remporté 41 communes, tandis que l'alliance entre le PDCI-RDA et le PPA-CI a permis de remporter 10 communes. Par ailleurs, le PPA-CI a remporté 2 communes.

RHDP : la domination

Ces résultats traduisent la domination du RHDP dans les régions et démontrent sa suprématie au niveau municipal malgré le divorce avec le PDCI-RDA, consolidant ainsi son pouvoir à travers le pays.

Le RHDP confirme son ancrage territorial et sa progression dans les bastions traditionnels du PDCI-RDA (Centre) et du PPA-CI (Ouest). Cela pourrait s’expliquer par le « débauchage » de nombreux cadres des autres partis notamment du PDCI-RDA et la capitalisation des résultats de la gouvernance du Président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP.

Le RHDP cumule au total 1.473.652 voix sur les 2.356.507 suffrages exprimés pour les régions et 961.383 voix sur 1.875.538 suffrages exprimés.

PDCI-RDA : la résilience

Ces résultats montrent que le PDCI-RDA est malgré tout la première force d'opposition même si sa progression est limitée. Ses résultats démontrent une certaine résilience après sa rupture d’avec le RHDP, le recrutement massif de nombreux de ses cadres par la majorité présidentielle et le décès en Août 2023 de son président.

PPA-CI : la déception

Ce score décevant pour le PPA-CI pourrait s'expliquer en partie par la division interne de la « galaxie Gbagbo » suivie de la naissance de plusieurs branches issues de la mouvance de gauche (AIRD, COJEP, MGC, FPI, PPA-CI) et l’incapacité (pour le moment) du Président Gbagbo à rassembler ses anciens compagnons.

Aussi, ces résultats catastrophiques du PPA-CI montrent que le retour de Gbagbo ne s'est pas encore totalement traduit dans les urnes.

PDCI-RDA/PPA-CI : le coup d’essai

Le succès relatif de l'alliance PDCI-RDA/PPA qui remporte une (01) région et dix (10) communes ouvre des perspectives pour l'opposition et montre une piste pour une opposition unie et compétitive.

Aussi, de cette alliance PDCI-RDA/PPA-CI, note-t-on que les têtes de liste PDCI-RDA/PPA-CI (08) ont eu plus de succès que les têtes de liste PPA-CI/PDCI-RDA (02) pour les municipales et les régionales avec une (01) région conduite par un vice-président du PDCI-RDA.

Les deux (02) principaux partis de l’opposition cumulent ainsi trente-quatre (34) communes avec 465.397 voix sur 1.875.538 suffrages exprimés et quatre (04) régions avec 574.879 voix sur 2.356.507 suffrages exprimés.

Elus « Sans Etiquette » (Indépendants) : la confirmation

Les candidats sans étiquette (indépendants) confirment leur ancrage local, montrant ainsi la possibilité pour les acteurs politiques en dehors des partis traditionnels de se faire une place dans le paysage politique ivoirien. Les résultats de ces indépendants démontrent aussi que les élections locales sont avant tout un rendez-vous entre des populations et des acteurs politiques qui partagent des liens privilégiés. Parfois les rapports personnels prévalent sur les choix des partis politiques.

FPI : la catastrophe

L’échec de Affi N’Guessan Pascal, président du Front Populaire Ivoirien (FPI) aux élections régionales dans le Moronou, soutenu par le RHDP qui a retiré son candidat au profit de son « partenaire », suscite une attention particulière. A l’observation des chiffres, en 2018 face à Aka Véronique du PDCI-RDA et sans le soutien officiel du RHDP, Affi N’Guessan a récolté 26 027 voix contre 21 652 voix en 2023, soit une baisse de 4.375 voix. Ce résultat pourrait s’expliquer par le retrait du FPI de la mouvance de l’opposition quand on sait que la région du Moronou est « réputée » être un fief opposé au RHDP depuis longtemps. Bongouanou, Chef-lieu de la région a été l’une des forces motrices et zones chaudes de la désobéissance civile lors de la crise du « troisième mandat » de 2020.

Aka Véronique, challenger historique de Affi N’Guessan avait récolté en 2018, 25 703 voix contre 35 659 en 2023, soit une progression de 38,69%. Il est donc clair qu’elle a bénéficié du rejet de l’alliance du FPI avec le RHDP et des récriminations de l’électorat du Moronou de l’opposition et probablement de celui du RHDP qui vraisemblablement n'a pas suivi le mot d'ordre du partenariat (RHDP/FPI)…

À l’occasion du sommet africain du climat, l’enquête Afrobarometer met en lumière la réalité climatique du continent

Le sommet africain pour le climat a débuté lundi à Nairobi, au Kenya, réunissant les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales et la société civile. Afrobarometer (www.

Le sommet a lieu deux mois avant la Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28 qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ouvrant la voie à des conversations significatives sur l'action climatique.

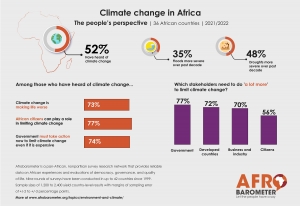

Lors de l'événement de style TEDx de lundi, des représentants de l'Institut d'études sur le développement de l'Université de Nairobi, le principal partenaire d'Afrobarometer pour l'Afrique de l'Est, ont partagé les résultats des enquêtes du Round 9 (2021-2022) dans 36 pays africains, notamment les perceptions des Africains sur les changements climatiques. Le chef de projet, Sam Balongo, a révélé que les citoyens exigent une action gouvernementale urgente face aux changements climatiques : Les majorités dans les 36 pays veulent que leur gouvernement prenne des mesures maintenant pour limiter les changements climatiques, même si cela est coûteux, entraîne des pertes d'emplois ou pèse sur l'économie. Dans 14 pays, au moins 80% des citoyens conscients des changements climatiques partagent ce point de vue.

Les résultats montrent également qu’environ la moitié (52%) des citoyens des 36 pays ont entendu parler des changements climatiques. La sensibilisation atteint 80% aux Seychelles, 74% au Malawi, 73% à Maurice et 70% au Gabon, mais seulement 22% en Tunisie et 29% au Botswana.

Répondant aux questions du public sur la sensibilisation aux changements climatiques, Balongo a déclaré : « Le fait que seulement la moitié des Africains soient conscients de ce problème très important souligne le besoin urgent d'une éducation renforcée et d'une action climatique décisive ».

Parmi les citoyens qui sont au courant des changements climatiques, la plupart affirment que ceux-ci aggravent leur vie. Cette perception est particulièrement répandue à Madagascar (91%), au Lesotho (88%), à Maurice (86%), au Malawi (86%) et au Bénin (85%).

Concernant l’impact croissant des changements climatiques sur la vie des citoyens, Anne Okello, assistante de projet d’Afrobarometer, a noté que « environ la moitié des Africains déclarent que les sécheresses sont devenues plus graves au cours des 10 dernières années, tandis qu’un tiers disent la même chose à propos des inondations ».

Le sommet africain pour le climat de cette année est organisé autour de quatre sous-thématiques : systèmes énergétiques et l’industrie ; villes, établissements urbains et ruraux, infrastructures et transports ; terre, océan, alimentation et eau ; et sociétés, santé, moyens de subsistance et économies.

Football/ Arsène Wenger : "J’ai l’opportunité de créer un héritage pour le développement des jeunes talentueux"

Le Programme d’encadrement des talents de la FIFA est une ramification du Programme de développement des talents de la FIFA ; Vingt-cinq associations membres bénéficieront des services d’un entraîneur de talents pendant deux ans ; Wenger : "Nous voulons développer les enfants pour rendre le football mondial plus compétitif."

La semaine dernière au siège de la FIFA, des joueurs U-14 étaient réunis en cercle sur le terrain. En leur sein se tenait un joueur plus mature, bras dessus, bras dessous ses camarades de jeu deux fois moins grands. Il s’agissait d’Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA.

Des équipes de jeunes du FC Zurich étaient présentes pour accompagner les derniers préparatifs avant le lancement du nouveau programme de développement technique de la FIFA, dans le cadre duquel des entraîneurs de talents seront déployés aux côtés de 25 associations membres de la FIFA pendant deux ans.

Après une phase pilote de six mois dans laquelle sept pays ont été impliqués (République kirghize, Costa Rica, Venezuela, Bénin, Afrique du Sud, Fidji et Finlande), le Programme d’encadrement des talents de la FIFA est maintenant appelé à devenir un pilier important du Programme de développement des talents de la FIFA.

"Nous voulons former des joueurs de haut niveau dans des pays ayant un potentiel important en termes de développement. Beaucoup d’enfants du monde entier n’ont pas l’opportunité d’exploiter leur talent, et la qualité de notre travail peut permettre d’y remédier", explique Wenger.

Au fil des séances organisées, l’engagement et la motivation de Wenger deviennent de plus en plus apparents. Il multiplie les conseils aux entraîneurs et n’hésite pas à partager sa philosophie. Son objectif ?

"Arsenal est connu pour donner sa chance aux joueurs, mais je savais que ce n’était pas le cas partout. Une de mes préoccupations a toujours été de donner leur chance aux gens qui le méritent."

"Quand je suis arrivé à la FIFA, nous avons analysé la situation du football dans le monde et réalisé que dans beaucoup de pays, le principal problème était la formation. Prenez l’exemple de la Coupe du Monde Féminine 2023 : nous avons pu constater à quelle vitesse le football féminin se développe et voir ce qu’il est possible d’accomplir. Le football, ce n’est pas que le football masculin de haut niveau. Après ma carrière en club, j’ai eu l’opportunité de créer un héritage pour le développement des jeunes talentueux. Ça ne fait pas les gros titres, mais ce n’est pas grave. Ce qui est important, c’est que nous soyons efficaces, que nous aidions à développer les jeunes de 12 à 16 ans pour rendre le football mondial plus compétitif."

En décembre 2022, le Conseil de la FIFA a approuvé l’octroi à cette initiative historique d’une enveloppe de USD 200 millions pour le cycle 2023-2026, puis en mars 2023, il a également validé une réglementation énonçant les principes et la répartition du financement, la procédure de validation, ainsi que les droits et obligations des associations membres.

Les associations membres participantes peuvent soumettre une demande de financement dans le cadre d’un ou plusieurs programmes annuels de développement des talents visant à soutenir des projets spécifiques associés à leur plan de développement stratégique à long terme.

Patricia Gonzalez, responsable de l’équipe en charge du Programme d’encadrement des talents de la FIFA, explique que les objectifs clés du programme

- sont de permettre aux meilleurs joueurs de chaque pays de se côtoyer et de jouer entre eux,

- d’augmenter le temps passé au contact des joueurs

- ainsi que d’améliorer les processus de planification, de détection des talents et de formation des entraîneurs.

"En dépêchant des entraîneurs sur le terrain pour travailler directement auprès des associations membres, nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer l’environnement de haute performance dans chaque pays et ainsi donner leur chance à davantage de talents", explique-t-elle.

"Ces trois dernières années, la FIFA a réalisé une ‘analyse de l’écosystème du football mondial’ pour mieux comprendre les forces et faiblesses de plus de 200 pays, et pour accompagner chaque association membre dans l’élaboration d’une stratégie à long terme pour le développement des talents. Les pays qui sont en mesure de remporter des trophées consacrent de plus en plus de temps au contact des joueurs. Cela leur donne un avantage énorme."

La réussite du Programme de développement des talents de la FIFA passera notamment par les investissements dans des académies. L’objectif est que, à l’horizon 2026, chaque association membre dispose d’au moins une académie ou d’un centre d’excellence pour développer ses joueurs les plus prometteurs.

"La majorité des entraîneurs de talents travailleront dans des pays où le programme peut avoir les répercussions les plus importantes", poursuit Gonzalez. "La catégorie des 12-15 ans est celle où le cerveau des joueurs est le plus malléable. C’est une étape cruciale de leur développement s’il veulent espérer rejoindre un jour le monde professionnel."

Les entraîneurs de talents doivent au minimum disposer d’une licence A et jouir d’une expérience appropriée, par exemple en ayant travaillé auprès d’équipes nationales de jeunes ou dans des académies. Leur personnalité et leur caractère sont également importants. Selon Gonzalez, les entraîneurs de talents sélectionnés sont des "personnes qui peuvent développer les autres en les formant, en faisant office de mentor. et qui ont envie de rendre leurs autres meilleurs."

"Le développement des talents est un processus complexe et les entraîneurs de talents doivent pouvoir faire passer ce processus avant leur égo. Ils sont les entraîneurs, ils mettent en place l’environnement de travail, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils doivent donc aussi posséder des qualités relationnelles", précise-t-elle.

Ce point de vue est partagé par Ulf Schott, chef du département Programmes de haute performance de la FIFA, qui met par ailleurs un autre aspect en avant :

"Nous voulons que ces entraîneurs de talents soient des modèles. Notre analyse de l’écosystème nous a permis de constater que beaucoup d’associations membres n’avaient pas les structures nécessaires pour repérer leurs meilleurs talents. Il s’agit donc d’une première étape. Une fois que ces joueurs sont repérés, vous pouvez les rassembler. Avoir un modèle à suivre peut créer un effet domino. Nous ne voulons pas que les entraîneurs de talents fassent de l’administratif. Ils doivent être sur le terrain, pour montrer ce que la haute performance signifie et montrer la voie à suivre à d’autres entraîneurs. Ils doivent s’investir en faveur du football de haut niveau."

Seul un faible pourcentage des jeunes talents pourra embrasser une carrière professionnelle. Mais comme le souligne Schott, de nombreux pays n’offrent même pas cette perspective à l’heure actuelle.

"Avec ce programme, nous voulons donner aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs rêves. Évidemment, tous n’y arriverons pas, mais il faut au moins leur donner les clés. Cela ne se traduira pas de la même manière partout dans le monde. Ce que nous voulons surtout, c’est faire évoluer les mentalités au sujet de la haute performance. Les éléments les plus prometteurs doivent pouvoir s’entraîner cinq à sept fois par semaine tout en bénéficiant d’une formation plus générale, qui leur permettra de se développer sportivement et personnellement. Ce programme s’adresse essentiellement aux joueurs les plus enclins à évoluer au plus haut niveau."

La majorité des 25 associations membres feront bénéficier de cette initiative des jeunes garçons et des jeunes filles, mais certaines ont demandé à pouvoir se spécialiser. Ainsi, le Bhoutan prévoit de fonder une académie exclusivement féminine.

"Nous voulons travailler avec des associations membres qui sont prêtes, qui sont motivées et qui ont les capacités requises", conclut Gonzalez. "C’est-à-dire avec des associations membres qui ont un département technique, des équipes nationales de jeunes, des compétitions nationales et des structures de base pour la formation des entraîneurs. Sans ces éléments, vous n’êtes pas prêts et il vous sera impossible de combler le fossé qui vous sépare du haut niveau."

YL

Côte d'ivoire/Section de l’Autoroute Tiébissou-Bouake : un outil de rapprochement, de progrès et de développement

La section de l’autoroute Tiébissou-Bouaké, longue de 96km, a été officiellement mise en service, 24 août 2023, par le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné.

Longtemps attendue par les usagers, la section de l’autoroute Tiébissou-Bouaké demeure « un outil de rapprochement, de progrès et surtout de développement ».

La section comprend 84 km d’autoroute, 12 km de voie express, un poste à péage de 10 cabines, trois parkings, 84 ouvrages hydrauliques et 27 ouvrages d’art.

L’amélioration et la modernisation des réseaux autoroutiers demeurent toujours au centre des préoccupations du Président Alassane Ouattara. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une vision stratégique du désenclavement de la Côte d’Ivoire.

« L’autoroute est l’un des fleurons du développement économique, social et touristique du pays. Elle participe également à l’aménagement équilibré du territoire et permet de soutenir les investissements », fait remarquer Félix Brito.

Cette section autoroutière est un projet structurant important visant à alléger et fluidifier le trafic, à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, ainsi qu’à l’amélioration des conditions d’écoulement des produits agricoles.

« L’accélération de la construction de réseaux autoroutiers consolide le positionnement de la Côte d’Ivoire sur la voie du progrès. Les impacts socio-économiques de cette infrastructure routière sur les populations riveraines sont indéniables », analyse Koné Alpha Yaya.

« Cette politique d’extension du réseau autoroutier contribue à l’accessibilité des populations aux services sociaux de base. Puisque cette voie, jadis très dégradée et jonchée de creux, était impraticable et causait beaucoup d’ennuis aux usagers », témoigne Konan Koffi Pascal.

Lancés le 29 novembre 2018 par feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, les travaux de construction de cette section autoroutière ont généré plus de 2 000 emplois directs et indirects.

Le coût total de l’investissement est estimé à 186,5 milliards FCFA.

km

L'Afrique a besoin de plus de 300 milliards de dollars par an pour financer l'action climatique

Alors que l'Afrique a besoin de plus de 300 milliards de dollars par an pour l'adaptation au climat, les décideurs et les responsables gouvernementaux réunis lors d'un événement de haut niveau en marge du Sommet sur le climat en Afrique à Nairobi ont appelé à la mise en place de mécanismes innovants pour débloquer le financement climatique.

L'événement coorganisé par AfriCatalyst et Open Society Foundations (OSF) a exploré comment le continent peut tirer parti avec succès des échanges de dette pour le climat, des marchés du carbone et des obligations vertes. Dans son discours d'ouverture, Ibrahima Cheick Diong, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur général du Groupe de la Capacité de Gestion des Risques en Afrique (ARCG), a souligné l'importance d'explorer de nouveaux paradigmes pour mobiliser des fonds pour l'adaptation au climat.

"Ce ne peut pas être business as usual - nous devons innover. Nous devons créer un Triple A du financement climatique : Adaptabilité, Abordabilité et Accessibilité du financement climatique. Je crois que l'adaptation et l'atténuation peuvent aller de pair."

Malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, les pays africains sont contraints de consacrer 9 % de leur budget chaque année pour faire face aux catastrophes climatiques croissantes. Vera Songwe, chercheuse non résidente à l'Institut Brookings, a souligné la nécessité d'une gouvernance efficace et de la réforme des cadres politiques en faveur des investissements dans des initiatives climatiques telles que les énergies renouvelables, la transition verte et les infrastructures publiques durables.

"L'Afrique doit sortir de sa croissance lente - nous devons nous assurer que nous réformons l'architecture financière mondiale pour nous permettre d'obtenir des financements. La mobilisation des ressources nationales via les marchés du carbone est cruciale. Un marché du carbone plus transparent encouragera cela. Dans un marché du carbone parfait, l'Afrique peut gagner environ 50 à 180 dollars", a-t-elle noté.

Amadou Hott, l'envoyé spécial du Président de la Banque africaine de développement (BAD), a souligné le rôle crucial de la philanthropie pour aider les gouvernements à combler le fossé des compétences en les aidant à attirer des talents, mais aussi en leur fournissant un capital précieux pouvant servir de garantie.

"Cela améliorera la crédibilité des projets et permettra aux banques commerciales et aux fonds de capital-investissement de se sentir à l'aise. La façon dont nous avons structuré l'Alliance pour l'Infrastructure Verte en Afrique est conforme à la manière dont les partenariats devraient être menés pour mobiliser le financement climatique à grande échelle, nous examinons l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons besoin d'un travail en amont de la part des gouvernements pour définir la bonne planification, vision et stratégies pour nous assurer que nous avons des Contributions Déterminées au niveau National (NDC)."

Sept mois après le lancement de l'Initiative des Marchés du Carbone en Afrique (ACMI) à la COP27, des progrès lents ont été réalisés dans l'utilisation des vastes puits de carbone du continent, tels que la Forêt du Congo - la deuxième plus grande forêt au monde et le "deuxième poumon" de la planète Terre - qui est estimée à contenir 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Lors de l'événement, le Dr Mahmoud Mohieldin, Champion de Haut Niveau pour le Changement Climatique des Nations Unies pour la COP27, a appelé les pays africains à exploiter leurs riches puits de carbone pour attirer davantage de financements via les marchés du carbone.

"L'Afrique a des projets bancables et des projets attractifs, mais elle a besoin d'un meilleur environnement commercial, d'incitations réglementaires plus favorables et de meilleures opportunités de marketing. Un cadre financier intégré doit être encouragé au niveau national. L'atténuation devrait venir de la participation du capital-investissement privé, l'adaptation devrait venir du financement concessionnel. Les pertes et les dommages devraient venir des subventions."

Cette année, AfriCatalyst a joué un rôle de premier plan dans la définition des discussions sur le changement climatique sur le continent. La société de conseil en développement panafricaine, basée à Dakar, au Sénégal, publie chaque semaine des analyses sur les politiques liées au climat qui offrent des orientations aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux professionnels des médias. Lors de l'événement de haut niveau, AfriCatalyst a lancé son document politique phare intitulé "Élargissement et Augmentation des Échanges de Dette pour le Climat et la Nature en Afrique".

Les principaux enseignements comprennent comment le continent peut restructurer sa dette pour la faire correspondre aux objectifs de développement durable et à la résilience climatique, présentant ainsi une situation gagnant-gagnant tant pour les créanciers étrangers que pour les nations africaines. Les échanges de dette pour le climat sont le fruit de partenariats collaboratifs, et l'instrument politique offre des voies pour renforcer ces réseaux. Les intervenants lors de l'événement ont également souligné l'importance de l'unité africaine pour relever les défis de la mobilisation du financement climatique.

Également lors de l'événement, le Vice-président exécutif des Finances et des Services bancaires à l'Export Import Bank africaine (Afrexim Bank), Denys Denya, a souligné le rôle essentiel que jouent les institutions multilatérales de développement en fournissant des garanties, en attirant des investisseurs étrangers et en finançant les premières phases de mise en œuvre. Denya a mis en avant l'engagement de la banque à collaborer avec les acteurs pertinents pour répondre à la question climatique.

"La Banque africaine d'import-export a mis en place 500 millions de dollars qui aideront dans les projets climatiques. Le secteur privé considère certains projets climatiques comme risqués. Le secteur public ne peut pas financer ces projets par lui-même. En fournissant un financement concessionnel, un financement par subvention et des garanties aux investisseurs pour regarder différemment les projets", a-t-il déclaré.

mc

Les dirigeants africains s’engagent à poursuivre une croissance verte et inclusive (Déclaration de Nairobi)

Les dirigeants africains ont clôturé le Sommet africain du climat, qui a duré trois jours, en appelant la communauté mondiale à agir de toute urgence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, à honorer l’engagement de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique annuel aux pays en développement, et à rendre rapidement opérationnelle la facilité pour les pertes et dommages convenue lors de la COP27 de l’année dernière à Charm el-Cheikh, en Égypte.

De leur côté, les dirigeants africains se sont engagés à élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des réglementations et des mesures incitatives pour attirer les investissements locaux, régionaux et mondiaux dans la croissance verte et les économies inclusives.

Dans leur Déclaration de Nairobi sur le changement climatique et leur appel à l’action (https://apo-opa.info/3ZbEw6p)

- accélérer davantage l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf),

- renforcer l’industrialisation verte à travers le continent en donnant la priorité aux industries à forte intensité énergétique afin de déclencher un cycle vertueux de déploiement des énergies renouvelables et d’activité économique, en mettant particulièrement l’accent sur la valorisation des richesses naturelles de l’Afrique,

- redoubler d’efforts pour augmenter les rendements agricoles grâce à des pratiques agricoles durables, afin de renforcer la sécurité alimentaire tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement.

Selon la déclaration, il faudra mobiliser davantage de capitaux pour le développement et l’action climatique, en particulier l’adaptation. Les dirigeants ont également appelé à une refonte de l’infrastructure financière mondiale actuelle, qui, selon eux, ne répond pas aux besoins des pays en développement.

Dans son discours de clôture, le président kenyan William Ruto a souligné la richesse du continent : le potentiel de l’Afrique est « constitué d’un capital humain incomparablement jeune, résilient et motivé, d’une richesse en ressources naturelles et d’un potentiel en énergie verte ».

Ces qualités, a-t-il ajouté, « définiraient l’avenir des opportunités mondiales pour une prospérité sans précédent et un nouveau paradigme d’industrialisation qui respecte l’environnement et soutient la capacité de notre planète à maintenir la biodiversité ».

La déclaration de Nairobi tient compte de la demande des jeunes Africains de jouer un rôle plus important dans la prise de décision en matière d’action climatique, comme le montre une déclaration de la jeunesse juste avant le Sommet africain du climat qui a été présentée au président Ruto. La déclaration de la jeunesse préconise également la création accélérée d’une banque verte mondiale et d’un nouveau pacte financier mondial qui donneront la priorité aux jeunes et à leurs intérêts dans le financement de la lutte contre les changements climatiques.

Le Sommet africain du climat a débouché sur d’importants engagements en plus de la déclaration. Le président désigné de la COP28, Sultan Al Jaber, a annoncé une initiative de 4,5 milliards de dollars impliquant plusieurs entités basées aux Émirats arabes unis et Africa50 pour développer 15 gigawatts d’énergie propre en Afrique d’ici 2030. Ce financement devrait attirer au moins 12,5 milliards de dollars de financement supplémentaire provenant de sources multilatérales publiques et privées.

L’envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry a annoncé un nouvel engagement de l’administration Biden de 3 milliards de dollars par an pour soutenir l’adaptation dans le cadre de l’initiative américaine PREPARE.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a annoncé la mise en place d’une facilité d’un milliard de dollars afin d’accélérer le financement de la lutte contre les changements climatiques pour les jeunes entreprises africaines.

Dans ses remarques aux dirigeants réunis, M. Adesina a souligné que « l’Afrique doit développer ses propres marchés du carbone, fixer correctement le prix de son carbone et transformer son vaste puits de carbone en nouvelles sources d’énormes richesses. L’Afrique ne peut pas être riche en nature et pauvre en argent ». Il a également déclaré que l’Afrique devait réévaluer ses richesses en comptabilisant la juste valeur de ses abondantes ressources naturelles, y compris ses vastes forêts qui séquestrent le carbone.

hn

Mali Fédéral, pourquoi pas ? Solution pour l'unité et la sécurité nationale

Le Mali se trouve à un carrefour critique de son histoire, confronté à des défis complexes qui mettent en péril sa stabilité et sa sécurité. Les récentes attaques terroristes dans le nord du pays mettent en lumière l'urgence de repenser notre approche. Dans cette optique, une proposition audacieuse mérite d'être examinée : le Mali fédéral.

Les Accords d'Alger de 2015, conclus entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du nord, offrent une leçon importante. Ils soulignent l'importance cruciale de la décentralisation du pouvoir et de la reconnaissance des identités culturelles pour parvenir à une paix durable. Inspiré par ces accords, le Mali fédéral pourrait être la solution pour apaiser les tensions et réunir toutes les parties autour d'un objectif commun : la construction d'une nation forte et unie.

L'histoire tumultueuse du Mali est marquée par des tensions ethniques et territoriales persistantes. Les groupes armés du Nord revendiquent depuis des décennies une plus grande autonomie et une meilleure reconnaissance de leur identité culturelle et politique. Face à ces revendications, la mise en place d'un système fédéral pourrait être la clé pour apaiser les tensions, tout en donnant aux régions du Nord la possibilité de gérer leurs propres affaires locales.

Le fédéralisme, en essence, permettra au Mali de devenir une nation rassemblant des États semi-autonomes, chacun avec sa propre identité culturelle, tout en restant unis sous une bannière nationale. Cette approche offrirait aux régions du Nord la possibilité de contribuer au bien-être et au développement du pays dans son ensemble, tout en luttant contre les groupes terroristes qui ont proliféré dans la région.

Cependant, la transition vers un Mali fédéral ne sera pas sans défis. Il faudra des négociations délicates et un dialogue ouvert entre le gouvernement central et les groupes armés, tout en garantissant les droits de toutes les communautés. Des solutions audacieuses sont nécessaires pour résoudre la crise malienne. L'objectif ultime étant de créer un Mali où chaque citoyen se sent à l'aise et fier d'appartenir à cette nation, où la diversité culturelle est célébrée et où la sécurité est garantie pour tous.

Certes, la route vers un Mali fédéral ne sera pas facile, mais elle offre un espoir de paix, de stabilité et d'unité nationale. Il est temps de considérer sérieusement cette option et d'engager un dialogue constructif pour façonner l'avenir du Mali, en tirant des enseignements du passé... et du présent.

Armand Tanoh

Alphabétisation : La Côte d’Ivoire Multiplie les Initiatives pour Réduire le Taux d’Analphabétisme

Le taux d’analphabétisme est de 47% dont 2/3 sont des femmes. Cette disparité s’accentue en milieu rural. Le pays a pris l’engagement de réduire à un minimum de 30% le taux d’analphabétisme national, à courte échéance. Il a fait de l’alphabétisation un des axes importants de plusieurs programmes ou projets.

Chaque ligne, chaque courbe dessinée avec application dit la fierté de l’apprenante. Et surtout la force d’avoir réussi à briser le carcan de l’analphabétisme. « Quand j’arrivais ici, je ne savais ni lire ni écrire. Après deux mois de cours d’alphabétisation, je sais lire et écrire », indique Patricia Adjoua Kouassi, pensionnaire du centre de service civique de Bouaké 2. Assise dans l’atelier de couture, la jeune femme peut prendre les mesures et n’aura plus besoin d’une tierce personne pour écrire les mensurations de ses futurs clients.

Pamela Sialou a 19 ans. Après avoir essuyé les moqueries de certains de ses camarades face à son incapacité à déchiffrer les lettres, a versé des larmes de frustration. Avec les encouragements des encadreurs, la pensionnaire a séché ses larmes, bien déterminée à ne plus être la risée des autres à cause de son analphabétisme. Elle a appris à lire et à écrire. Aujourd’hui c’est une jeune fille pleine d’assurance, les lettres de l’alphabet et leurs différentes combinaisons ne l’effrayent plus. « Je ne savais pas qu’un jour, je pourrai y arriver. Maintenant, je sais lire et écrire et en plus j’ai de très bonnes notes aux devoirs », se réjouit-elle.

Dans les centres de service civique, les cours d’alphabétisation pour les pensionnaires déscolarisés trop tôt ou qui n’ont jamais été scolarisés sont une étape importante, après la resocialisation.

Ici, les performances reposent sur une méthodologie efficace. « Nous utilisons les éléments simplifiés de la nature, le pilon, la calebasse, le citron et le grain de maïs que l’on trouve partout. Avec ces éléments nous créons des symboles qui permettent d’apprendre à lire et écrire facilement », explique Issa Savadogo, instituteur à la retraite qui donne les cours d’alphabétisation dans les centres civiques de Bouaké 1 et 2.

Depuis l’ouverture du centre de service civique de Bouaké 2 en avril 2023, 110 stagiaires pensionnaires ont appris à lire et à écrire. Au centre de Bouaké 1, ce sont 45 pensionnaires qui ont suivi les cours cette année.

En Côte d’Ivoire, l’alphabétisation érigée en priorité figure au nombre des axes importants de plusieurs programmes ou projets. Le Programme social du gouvernement (PSgouv), le Programme jeunesse du gouvernement (PJGouv), le Projet Swedd…

Le PsGouv 2 a prévu le recrutement de 200 alphabétiseurs chaque année sur trois ans. Soit au total 600 alphabétiseurs. Ceux-ci vont mettre en place un programme d’alphabétisation de 18000 adultes, dont 6000 chaque année de 2022 à 2024. Dans le cadre du projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (Swedd), 15000 jeunes filles identifiées dans les espaces sûrs communautaires bénéficieront également de programme d’alphabétisation.

Dans le PjGouv, concernant l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, 1 203 jeunes ont bénéficié à fin juin 2023 de cours en alphabétisation fonctionnelle ; en plus de formations dans les domaines de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques et du tourisme.

À cela, il faut ajouter les activités des Ong qui font un important travail sur le terrain. La gestion des questions d’alphabétisation et d’éducation non formelle est assurée par quatre directions créées par le décret 2021-456 du 8 septembre 2021 portant organisation du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Ce sont : la Direction de l’alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants (DAAJE), la Direction de l’éducation non formelle (DENF), la Direction des matériels didactiques de l’alphabétisation (DMDA) et la Direction de la coordination et du suivi des programmes d’alphabétisation (DCSPA).

L’année dernière le pays a accueilli les 8 et 9 septembre la célébration officielle de la Journée internationale de l’Alphabétisation autour du thème « Transformer les espaces d’apprentissage d’alphabétisation ». Cette année, la célébration aura pour thème « Promouvoir l’alphabétisation pour un monde en transition : bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ».

km