En dépit d’un taux de fécondité plus élevé que dans le reste du monde, l’Afrique est également le continent le plus touché par l’infertilité. Depuis plusieurs années, les techniques de PMA commencent toutefois à grignoter du terrain sur les pratiques et croyances traditionnelles.

L’information pourrait paraître banale ailleurs, mais elle est tout sauf anodine en Côte d’Ivoire. Le 26 juillet 2019, les équipes de l’hôpital mère-enfant de Bingerville, à l’est d’Abidjan, ont donné naissance à leurs premiers bébés, des jumelles, conçus par fécondation in vitro (FIV). Sur sa page Facebook, l’établissement a annoncé photos à l’appui, l’heureuse nouvelle. La publication est accompagnée d’un court récit décrivant le parcours et les obstacles rencontrés par les jeunes parents. « Dans nos sociétés traditionnelles, l’infertilité est une source de stress permanent et de grande souffrance : un couple sans enfants est stigmatisé, surtout la femme », peut-on lire. Inauguré en mars 2018, l’hôpital mère-enfant de Bingerville a été construit pour assurer aux femmes et à leurs enfants des soins de qualité, accessibles à tous. Le projet a été porté par Dominique Nouvian Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et Présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, qui lutte depuis plus de 20 ans contre les inégalités touchant les femmes et les enfants.

Jusqu’à 30 % d’infertilité en Afrique

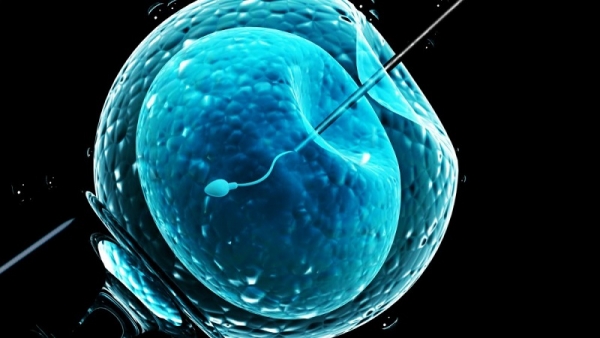

La question de la procréation médicalement assistée (PMA) n’est pas exempte de paradoxe en Afrique, continent qui possède le taux de fécondité le plus élevé au monde (4,6 enfants par femme, contre 2,4 en moyenne dans le monde). La démographie du continent est en pleine explosion avec une population appelée à doubler d’ici 2050 (2,5 milliards contre 1,2 milliard en 2017). Reste que les Africains seraient aussi beaucoup plus sujets à l’infertilité : 15 à 30 % des couples ne parviendraient pas à avoir d’enfants naturellement, contre seulement 5 à 10 % en Europe. En cause : un mauvais accès aux soins et des infections mal soignées, qui seraient à l’origine de trompes bouchées pour 80 % des femmes et d’azoospermie (absence de production ou circulation obstruée des spermatozoïdes) pour une majorité d’hommes souffrant de stérilité. La dégradation de l’environnement pourrait aussi expliquer de nombreux cas d’infertilité en Afrique. Pour les couples concernés, la situation est d’autant plus difficile à vivre qu’elle s’accompagne, comme sur les autres continents, d’une forte pression sociale, comme en témoignent Isabelle et Moussa N’Diaye, un couple d’Ivoiriens qui a eu son premier enfant par FIV alors qu’ils étaient respectivement âgés de 39 et 41 ans.

L’Afrique représente 1 % des enfants nés par FIV dans le monde

« Les gens avaient fini par se dire que nous n’aurions jamais d’enfant, ce qui est grave chez nous, confiait le père. Les gens parlaient de nous. Je sentais que ça murmurait dans notre dos. C’est rapidement devenu difficile. » Encore plus pour sa femme Isabelle, qui subissait les reproches de sa belle-mère dont elle partage le toit. « "Depuis le temps que tu es avec mon fils, je ne vois toujours pas d’enfants venir. En tout cas, moi, je veux un petit-fils." Voilà ce que j’entendais sans arrêt, se souvient la mère. C’était une blessure sans cesse rouverte. Je me réfugiais dans ma foi. Je suis musulmane et je pensais que Dieu allait m’aider et mettre un enfant sur mon chemin. » Mais le chemin vers la parentalité est semé d’obstacles pour les couples africains souffrant d’infertilité. Depuis la première naissance d’un « bébé-éprouvette » en 1978, seulement 1 % des enfants nés par FIV dans le monde sont africains. Cette technique est pourtant pratiquée dans de nombreux pays d’Afrique : Cameroun, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, Maroc ou encore Tunisie. Plusieurs facteurs expliquent le faible accès à la PMA en Afrique, à commencer par le frein culturel. Beaucoup d’Africains s’en remettent effet aux tradithérapies (guérisseurs, naturopathes,etc.) plutôt qu’à la médecine moderne.

Le poids des croyances traditionnelles

« J’ai consulté un tradipraticien et j’ai commencé à prendre toutes sortes de médicaments. Des décoctions d’écorces, par exemple, censées me purger et faciliter la grossesse. Ma mère m’appelait du village pour me conseiller des tisanes. Sans aucun résultat », témoigne Isabelle N’Diaye. La jeune femme s’est ensuite tournée vers son gynécologue, qui s’est contenté de lui prescrire des médicaments sans aucun examen. Ce n’est qu’à la suite d’une rencontre fortuite et au passage d’une coelioscopie qu’elle apprend que la seule trompe qu’il lui reste est bouchée. « Si je voulais un enfant, la seule solution était de passer par la fécondation in vitro. La FIV, je savais à peine ce que c’était. J’en avais vaguement entendu parler dans des films américains et dans des telenovela brésiliennes. Et je ne soupçonnais pas que ce genre de choses soit possible à Abidjan. ».

La Côte d’Ivoire, parmi les pionniers de la PMA en Afrique

En Afrique, une FIV coûte entre 1 000 et 4 000 euros, sans compter les médicaments de stimulation ovarienne. Le montant se révèle rédhibitoire pour beaucoup d’Africains alors qu’en France, quatre tentatives sont remboursées par la Sécurité sociale. Heureusement, plusieurs solutions commencent à voir le jour pour les foyers modestes souhaitant avoir recours à une PMA. À l’image de l’hôpital mère-enfant de Bingerville qui prend en charge l’intervention, d’autres initiatives voient le jour. Au Ghana, l’association belge The Walking Egg forme des médecins à une technique de PMA simplifiée qui permet de réduire le coût d’une FIV à 1 000 euros. En Afrique du Sud, le gouvernement prend en charge une partie des frais médicaux. Mais la Côte d’Ivoire fait figure de pionnier en Afrique puisque la première clinique ivoirienne d’assistance à la procréation est née à Abidjan dès 2008. Elle a été fondée par le docteur Myriam Kadio-Mrokro Brou, qui réalise 500 FIV par an et prévoit même d’ouvrir un second établissement en 2019. « Nous avons monté une entreprise qui était un peu atypique quand même. Une prise en charge d’infertilité dans nos contextes africains, ivoirien, ça n’existait pas, convient-elle. C’est vrai que c’est difficile au départ, mais après ce n’est que du bonheur. Franchement, c’est quelque chose de très gratifiant. » Un peu comme le fait de devenir parent…

Jean-Baptiste Lemoine

Auteur: LDA Journaliste