Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....

LDA Journaliste

Côte d’Ivoire: Ouverture de plusieurs concours exceptionnels de la fonction publique pour cette fin d’année

En plus du recrutement exceptionnel de 900 agents journaliers, le ministère de la Fonction publique a ouvert plusieurs autres concours professionnels, annonce l'AIP.

Il s’agit de 14 types de concours professionnels exceptionnels d’accès à l’emploi de conseiller d’éducation préscolaire et primaire, de professeur de lycée, d’accès aux grades A5, A6, A7 pour les enseignants de l’enseignement supérieur de grade A4, les fonctionnaires du secteur éducation formation, du secteur de santé et ceux de l’administration générale de grade A4.

Les inscriptions qui sont reçues en ligne, sur le site du ministère de la Fonction publique (fonctionpublique.gouv.ci) depuis le vendredi 08 décembre prennent fin le 29 décembre 2017, délai de rigueur, indique un communiqué.

Les postulants sont invités à se rendre sur le site du ministère de la Fonction publique pour voir également les conditions de candidature et la liste des dossiers à fournir.

Finance : Cofina de l’Ivoirien Jean-Luc Konan s’installe au Congo

Vision ! Un autre champion ivoirien à la conquête de l’Afrique. La Compagnie Financière Africaine (Cofina), première institution africaine de mésofinance, fondée et dirigée par l’Ivoirien Jean-Luc Konan, démarre ses activités dans un sixième pays en cette fin d’année 2017 : le Congo Brazzaville. Après le Sénégal, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali, Cofina poursuit son développement sur le continent, en ciblant, cette fois-ci, avec une nouvelle filiale, sur le marché de l’Afrique centrale.

Ambition

Cofina Congo a pour ambition de révolutionner le marché financier congolais en proposant à ses clients une offre de produits innovants et un service personnalisé à la clientèle. Cette nouvelle offre s’adresse à un large éventail de clients aux profils variés. Petites et moyennes entreprises (PME), petites et moyennes industries (PMI) et particuliers pourront bénéficier d’un accompagnement sur mesure en fonction de leurs besoins.

L’équipe de Cofina Congo est constituée de 48 personnes dont 28 hommes et 20 femmes. Ils pourront s’appuyer sur un réseau de quatre points de vente : trois à Brazzaville et un à Pointe-Noire. Un réseau qui sera amené à grandir au cours des prochains mois pour satisfaire la demande sur le territoire congolais.

« L’ambition de Cofina est de devenir un acteur économique qui favorise une montée en gamme des services financiers en Afrique. En investissant dans le secteur privé déjà très dynamique, nous participons à la formalisation du marché des affaires africain. Cofina fait de l’inclusion financière son premier cheval de bataille », affirme Jean-Luc Konan, fondateur de Cofina et également Président du Conseil d’administration de la nouvelle filiale congolaise.

20 ans d’expérience

Son expérience de plus de 20 ans dans le secteur bancaire fait de lui un expert des systèmes financiers en Afrique. Passé par BNP Paribas, Citibank puis Barclays pour la zone Afrique de l’Ouest, il a également dirigé les implantations d’Ecobank puis de UBA au Gabon et au Sénégal en tant que Directeur général. C’est après avoir quitté ce dernier poste que Jean-Luc Konan décide en 2013 de lancer Cofina et d’en faire le modèle panafricain de la finance inclusive.

Ahmed Traoré

Côte d’Ivoire/ Centre des métiers de l’électricité de Bingerville : des diplômés sûrs d’être recrutés, comment y accéder

Le Centre des métiers de l’électricité (CME) de Bingerville a enregistré ses premiers diplômés en BTS. L’établissement, géré par la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), filiale du groupe industriel panafricain Eranove, a réalisé un taux de réussite de 95 % et 100% des étudiants admis au BTS Électrotechnique sont en stage dans des entreprises partenaires.

C’est suite à une démarche auprès des industriels et des entreprises des secteurs de l’électricité de Côte d’Ivoire que le CME a recréé, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), le BTS Électrotechnique

« 100% des BTS sûrs d’être recrutés »

La CIE et le CME ont pour cela mis en place un contenu de formation adapté aux besoins des employeurs, des professeurs qualifiés, un partenariat avec l’institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INPHB) pour la sélection des bacheliers, et des partenariats avec des entreprises.

L’Objectif de cette initiative étant de répondre à la pénurie de techniciens dans ce secteur en forte demande de main d’œuvre. « 100% de nos BTS sont sûrs d’être recrutés », affirment les responsables de l’école.

Comment y accéder ?

« On accède au CME par concours organisé par l’Institut Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INPHB) avec qui nous avons un partenariat. Les étudiants qui passent le concours INPHB cochent CME et peuvent donc tenter leur chance dans les deux établissements ou ne choisir qu’un seul. Le mode de sélection et les épreuves sont les mêmes les coefficients sont légèrement différents pour le CME compte tenu de la spécificité des diplômes », a récemment expliqué à La Diplomatique d’Abidjan (LDA, www.ladiplomatiquedabidjan.net), le directeur du CME, Paul Ginies.

Il faut aussi savoir que les études sont payantes au CME, le montant annuel de la scolarité étant de 1,2 million de FCFA, auquel il faut ajouter 50.000 FCFA d’inscription et 150.000 FCFA d’équipements (tenue, équipement de sécurité..).

La période de test à lieu au mois d’aout, et les personnes intéressées peuvent à cette période consulter les informations y afférentes sur les sites web du CME ou de l’INPHB.

« Ceci pourra évoluer dans l’avenir puisque d’autres diplômes sont en cours de construction (licence pro en 1 an avec le CNAM), cycle 1 année post BTS pour que les meilleurs puissent poursuivre à INPHB, semestrialisation ce qui permettrait de faire deux rentrées scolaires par an par exemple », laisse observer M. Ginies.

Séjournant récemment à Abidjan à l’occasion du Sommet Union Européenne - Union Africaine qui s’est tenu du 29 au 30 novembre, le directeur général du groupe Eranove, Marc Albérola, s’est dit très heureux de ce premier résultat. Cela démontre « la validité du modèle que nous déployons en matière de formation pour à la fois répondre au défi du chômage des jeunes et à la pénurie de main d’œuvre dans la plupart des métiers techniques, qui sont pourtant essentiels au développement économique », dit-il.

Armand Tanoh

20 ans de Magic System : Lutte contre le réchauffement climatique au-delà de la fête

Après la Côte d’Ivoire, le Mali, le Gabon, la Guinée et le Tchad, c’était au tour du Burkina-Faso de recevoir le groupe Magic System pour deux concerts inédits à l’occasion de la célébration de leurs 20 ans de carrière. Les Magiciens ont saisi cette occasion pour lancer les activités de leur structure de production dénommée Gaou Production au Burkina Faso. Sans manquer d’exprimer leur engagement contre le réchauffement climatique.

Le groupe Magic System a profité de son passage au Burkina-Faso dans le cadre de sa tournée africaine « Magic Tour 20 ans », marquant la célébration de leurs 20 ans, pour lancer les activités de leur structure de production Gaou Production.

«Vous comprenez pourquoi cette étape du Burkina est très importante", a déclaré A’Salfo, le lead vocal du groupe musical ivoirien.

Pour cette énième étape de sa tournée africaine, Magic System a décidé de faire un clin d’œil scientifique au pays hôte, vu son rôle d’éco-citoyen, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ainsi des étudiants très enthousiastes ont été rencontrés à l’université de Ouagadougou pour écouter l’important message sur l’environnement le mercredi 06 décembre dernier.

En outre, les quatre garçons d’Anoumabo se sont rendus à Kamboincè, un village situé à environ 15 km de Ouagadougou où ils ont rencontré l’élite des élèves au Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK).

Les 514 élèves de cet établissement militaire ont premièrement pensé à un "poisson d’avril», avant de se rendre compte de la réalité de la présence des Gaous dans leur école.

Le Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) est un établissement d’enseignement secondaire burkinabé dépendant du ministère de la défense qui a pour mission principale de former moralement, physiquement et intellectuellement des cadres militaires et civils pour servir la nation.

Le 9 décembre au stade municipal de Ouagadougou et le 11 décembre, jour de la fête nationale, au stade de Bobo Dioulasso ont été les dates arrêtées par le quatuor pour leur retour au Faso, 12 ans après. Ces deux concerts géants ont reçu le soutien de plusieurs artistes locaux dont Bil Aka Kora, Alif Naba, Smarty, Floby et bien d’autres.

Deux concerts au cours desquels A’Salfo, Manadja, Tino et Goudé ont fait vibrer le public qui a repris en cœur tous les titres chantés.

Apres le Burkina Faso, c’est le Togo qui accueillera le groupe Magic System les 16 et 17 décembre prochains.

Daniel Coulibaly/ Source Serv Com

Côte d’Ivoire: le Centre ESD renforce les capacités de 120 jeunes sur les procédures pénales internationales à Bouaké

Le Centre d’Education pour une Société Durable (Centre ESD) en collaboration avec l’ONG « Œuvre et Restauration » a organisé un atelier d’informations et de renforcement de capacités de 120 jeunes ivoiriens sur les procédures pénales nationales et internationales, le samedi 09 décembre 2017, à Bouaké.

Cet atelier dénommé le «Meet Up » s'inscrit dans le cadre du projet « Observatoire Citoyen » financé par Open Society for West Africa (OSIWA).

Pour Arsène Ludovic, directeur exécutif du Centre ESD, cette initiative à Bouaké répond à un double objectif : le premier étant de voir les jeunes discuter sans complexe ni peur autour du procès de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Et surtout sur la question de justice internationale. Le second est de permettre aux jeunes de pouvoir se faire eux-mêmes leur propre opinion sur le procès qui se déroule présentement à la Haye.

Ouattara Kifory Inza et Tokpo Noël respectivement délégué départemental de Bouaké du Conseil National de Jeunes de Côte d’Ivoire et secrétaire à l’organisation adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké ont salué la tenue de cet atelier dans leur localité.

Par ailleurs, les propositions et résolutions de cette rencontre seront soumises au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique et au ministre de la Solidarité en charge de la cohésion sociale en vue d’encourager l’implication et la participation des jeunes au processus de paix et de réconciliation en Côte d’Ivoire.

Cet atelier a réuni des partis politiques, des organisations communautaires, des associations estudiantines et des leaders d'associations, etc.

Rappelons que le Centre ESD a pour vocation de soutenir l’engagement civique et de formation politique des jeunes.

Daniel Coulibaly/ Source : Centre ESD

Technologie: Ericsson donne les 10 grandes tendances de consommation pour 2018(Rapport)

Se projetant dans l'avenir, le ConsumerLab d'Ericsson présente la septième édition de son rapport annuel sur les tendances de consommation « Les 10 grandes tendances de consommation pour 2018 et au-delà».

Le rapport indique un changement de paradigme car les consommateurs s'attendent à ce que la technologie numérique fonctionne de plus en plus comme l'humain. Le langage corporel, l'expression faciale et l'intonation vont améliorer les fonctions vocales et tactiles pour contrôler l'interaction du consommateur avec les appareils technologiques, facilitant ainsi l'adaptation à des changements technologiques de plus en plus rapides.

Les 10 grandes tendances, pour 2018 et au-delà, sont :

1. Le corps comme interface utilisateur : plus de la moitié des utilisateurs actuels d'assistants vocaux intelligents croient que nous utiliserons bientôt le langage corporel, l'expression, l'intonation et le toucher pour interagir avec les appareils technologiques comme s'ils étaient des humains. Près de deux sur trois pensent que cela se produira dans trois ans seulement.

2. Une audition améliorée : 63 % des consommateurs souhaiteraient avoir des écouteurs qui traduisent les langues en temps réel. 52 % voudraient pouvoir bloquer le ronflement d'un proche.

3. De perpétuels débutants : 30 % disent que les nouvelles technologies les empêchent de maintenir leurs compétences à jour. Ils avouent toutefois que la technologie fait d'eux des experts instantanés. 46 % estiment qu'Internet leur permet d'acquérir des compétences plus rapidement que jamais, mais facilite tout aussi rapidement la perte de ces compétences.

4. La diffusion sur les médias sociaux : les médias sociaux sont pris d'assaut par les radiodiffuseurs traditionnels. Pourtant, la moitié des consommateurs affirment que l'intelligence artificielle serait utile pour vérifier les faits publiés sur les réseaux sociaux.

5. Des publicités intelligentes : l'intelligence extrême des publicités pourraient jouer en leur défaveur. Plus de la moitié des utilisateurs de la réalité augmentée ou virtuelle pensent que les publicités deviendront si réalistes qu'elles remplaceront les produits eux-mêmes.

6. Une communication troublante : 50 % pensent que ce serait effrayant de ne pas pouvoir différencier l'humain de la machine. 40 % seraient également effrayés par un smartphone capable de réagir à leur humeur.

7. Une société des loisirs : 32 % des étudiants et travailleurs pensent ne pas avoir besoin d'un emploi pour mener une vie prospère. 40 % souhaiteraient qu'un robot travaille et gagne de l'argent à leur place afin qu'ils puissent avoir du temps libre.

8. Les photos deviennent matérielles : imaginez être capable d'entrer dans une photo et revivre un souvenir. trois personnes sur quatre pensent que, d'ici cinq ans seulement, ils seront en mesure d'utiliser la réalité virtuelle pour se promener dans les photos de leurs smartphones.

9. Des rues dans le ciel : si les rues de la ville peuvent être obstruées par la circulation, le ciel reste libre. 39 % estiment que leur ville a besoin d'un réseau aérien pour les drones et véhicules volants. Mais ils sont presque autant à s’inquiéter qu'un drone leur tombe sur la tête.

10. Des appareils chargés de manière durable : le monde connecté nécessitera de l'énergie mobile. Plus de 80 % pensent que dans cinq ans seulement, nous aurons des batteries durables qui mettront fin aux préoccupations de charge.

Michael Björn, directeur de la recherche au ConsumerLab d’Ericsson, a déclaré : «Nous entrons dans une ère où les appareils n'ont, ni boutons ni commutateurs, ni besoin d'être contrôlés manuellement via un smartphone. En réalité, cela peut être considéré comme un changement nécessaire car il serait difficile pour les utilisateurs de devoir se familiariser avec une nouvelle interface utilisateur pour chaque appareil connecté à l'Internet des objets.

Aujourd'hui, vous devez connaître toutes les subtilités des appareils que vous utilisez. Mais à l'avenir, c'est plutôt les appareils qui vous connaîtront. Pour que cela devienne une réalité, les appareils doivent être capables de transmettre des données d'interaction humaine complexes à des systèmes de traitement de données basés sur le cloud et de répondre de manière intuitive en quelques millisecondes. Cela augmente les exigences en matière de connectivité de nouvelle génération. »

Les opinions émises dans le rapport « Les 10 grandes tendances de consommation pour 2018 et au-delà» reposent sur des travaux de recherche réalisés par le ConsumerLab d’Ericsson depuis plus de 22 ans, ainsi que sur des données issues d’une enquête en ligne menée en octobre 2017 auprès d’internautes avancés dans 10 grandes villes du monde. Bien que l’étude ne représente que 30 millions de citoyens, leur profil de « premiers adoptants » est important car il offre un éclairage intéressant sur les futures tendances.

Daniel Coulibaly/Source Ericsson

Côte d’Ivoire : « Recherche active » pour retrouver les enfants porteurs de VIH/sida non dépistés

Une enquête sanitaire menée dans la région de Daloa, dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, a permis, à travers la « recherche active », de découvrir 30 enfants porteurs du VIH/sida n’ayant pas été préalablement dépistés, et qui sont désormais sous traitement anti rétroviraux (ARV).

Cette enquête a été réalisée d’octobre 2016 à mars 2017, indiquent des spécialistes ayant participé à cette étude, rencontrés par l’AIP à l’occasion de la 19ème Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA 2017), tenue à Abidjan du 4 au 9 décembre 2017.

«Approche famille »

« Nous avons utilisé l’+approche famille+ pour atteindre ce résultat. On s’est posé des questions : les enfants qui ont échappé à la PTME, où sont-ils ? On a donc identifié les mamans infectées, et on a ciblé leurs familles dans les villages, accompagnés des acteurs communautaires, avec pour objectif d’examiner leurs enfants de 0 à 15 ans», explique Dr Kouassi N’Dri Albert, médecin chargé des actions sanitaires au district sanitaire de Daloa.

Dénommé « Optimisation de l’accès au traitement VIH pour les femmes enceintes et allaitantes » (OHTA), le projet est mis en œuvre par l’ONG SEV-CI sur financement de les Agences de coopérations norvégienne (NORAD) et suédoise (SIDA), en partenariat avec l’UNICEF.

Sur 1247 enfants de parents séropositifs, 1243 ont pu être retrouvés dans la communauté, avant d’être référés et reçus dans les centres de santé, au bout des six mois d’enquête. A l’issue du dépistage au VIH, 30 enfants, soit 2,4%, ont été diagnostiqués séropositifs et mis systématiquement sous traitement selon les nouvelles directives en vigueur en Côte d’Ivoire, dresse une synthèse de l’étude consultée par l’AIP, dont les points saillants ont été présentés dans le cadre d’une exposition d’affiches lors de cette 19ème ICASA.

« Mais nous ne nous sommes pas arrêtés aux six mois ; nous poursuivons encore la recherche de ces enfants qui ont échappé aux mailles du traitement. Nous comptons à ce jour 76 enfants dépistés séropositifs », signale pour sa part Kobena Kossonou D. Cinthia, coordonatrice du projet OHTA/SEV-CI Daloa.

Cent pour cent de ces enfants infectés sont issus de mères séropositives, notent également les conclusions de ce projet.

« Ce résultat nous révèle que pour la recherche des enfants de 0 à 15 ans infectés, il est important de cibler la mère séropositive comme sujet index pour une utilisation rationnelle des intrants », laisse observer Dr Kouassi N’Dri Albert, relevant qu’«à ce jour, 100% de ces enfants séropositifs sont dans les soins et suivis dans la communauté à travers une cartographie que nous avons établie à cet effet ».

Implication des communautés

Pour ces acteurs, la partition de la communauté, « élément de base du système sanitaire ivoirien », a été déterminante pour atteindre ce résultat.

« On ne pouvait pas réussir cette approche famille sans l’aide des acteurs communautaires ; parce que c’est eux qui font le lien entre la communauté et le centre de santé », affirme le chef de service suivi et évaluation au district sanitaire de Daloa, Oussou Ekomano Oi Ekomano.

D’après eux, la motivation financière des intervenants communautaires a permis de retrouver 99% des enfants ciblés dans le cadre de ce projet.

« La recherche active des cas de VIH pédiatrique est indispensable pour atteindre les objectifs mondiaux 90-90-90 (*). Mais il faut avant tout impliquer les qui sont la porte d’entrée pour aller aux familles. Cela passe par l’encadrement et la formation des acteurs communautaires bénévoles qui sont déjà sur le terrain, aussi bien au sein des populations que dans nos centres de santé», plaide M. Oussou Ekomano.

Pérennisation

Un plaidoyer qui se mêle au souhait commun de ces acteurs de voir pérenniser cette méthode de recherche des cas de VIH/sida pédiatrique. « Parce qu’on ne doit pas attendre que les enfants tombent malades avant de les prendre en charge ; sinon ça risque d’être trop tard », justifie Dr Kouassi N’Dri Albert.

Une telle option, disent-ils, vise également à généraliser la recherche active à travers toute la circonscription territoriale du district sanitaire de Daloa, dont 26 sites de prise en charge des personnes vivant avec le VIH sur 32, soit 81%, ont pu être couverts par le projet.

« Une base de données est en train d’être élaborée. Au 31 décembre, on saura quelle est la situation actuelle de tous ces enfants », annonce Kobena Cinthia. « Sont-ils vivants ? Perdus de vue ? Transférés ? Scolarisés ? Ont-ils accès à l’eau potable ?, Sont-ils en suppression virale?" , s’interroge-t-elle.

En attendant, l’étude préconise même que l’expérience du district sanitaire de Daloa puisse servir de modèle pour un passage de la recherche active à l’échelle nationale en Côte d’Ivoire. Un pays où, selon une étude réalisée en 2010, 60% des femmes enceintes n’avaient pas réalisé la première consultation prénatale (CPN1), quand 61,23% d’entre elles n’avaient pas bénéficié du dépistage du VIH, et 66,5% de séropositives estimées n’avaient pas été identifiées infectées.

Tandis que 44% de ces femmes infectées ne recevaient pas des ARV au même moment, 87,9% des enfants exposés n’avaient pas bénéficié du diagnostic précoce.

————–

(*) : L’objectif 90-90-90 vise à atteindre trois résultats à l’horizon 2020 : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée.

AIP

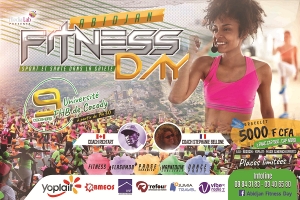

Côte d’Ivoire-Fitness Day : le sport pour lutter contre les AVC chez les femmes

L’Université Félix Houphouët Boigny sera le théâtre d’un grand rassemblement ce samedi 9 décembre 2017, à l’occasion d’Abidjan Fitness Day, une activité sportive nationale destinée aux femmes.

Après de nombreuses capitales d’Europe, d’Amérique, d’Asie et Libreville au Gabon, Abidjan lance sa plus grande salle de GYM à ciel ouvert, le temps d’une journée.

Un programme sportif inédit qui vise à inculquer l’importance et la nécessité du sport dans la vie de tous les jours, de prévenir les maladies et les accidents cardiovasculaires (AVC) chez les femmes et de lutter efficacement contre l’obésité.

Selon des statistiques, les maladies cardiovasculaires seraient la 3è cause de mortalité chez les femmes. De même, contrairement aux hommes, celles-ci ont plus de facteurs de risque qui les exposent à l’AVC. Notamment les migraines, la dépression, le diabète, l’arythmie cardiaque. Cette initiative permettra également aux femmes ivoiriennes d’être mieux informées sur les bienfaits du sport dans la lutte contre les maladies causées par l’immobilité du corps humain.

3000 femmes se donneront rendez-vous dans une ambiance festive pour participer à un flash mob, un mannequin challenge et biens d’autres activités sportives, sur les pelouses de l’Université transformées en une piste de danse géante pour l’occasion. 5 coachs venus du Canada, de la France et de la Côte d’Ivoire sont conviés à cette première édition qui se déroulera sous le thème « Sport : facteur de cohésion sociale et outil d’amélioration de l’hygiène de vie ».

Dominique Eliane Yao

Public Relation & Social Media Manager Jumia Travel / Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire-Presse en ligne : Raphael Lapké demande aux patrons de se constituer en entreprise de presse en attendant le vote d’une loi

Raphael Lapké, président du conseil national de la presse(CNP), a demandé aux patrons de presse en ligne de se constituer en entreprise de presse, en attendant le vote d’une loi, devant réguler le secteur. C’était lors d’un déjeuner-débat organisé par l’organe qu’il préside autour du thème : « Le web journalisme, quelle contribution à la formation des opinions », le jeudi 7 décembre 2017 à Abidjan.

« (…) le Conseil national de la presse voudrait marquer, une fois de plus, son intérêt pour l'émergence d'une presse en ligne professionnelle et responsable. », a indiqué Raphael Lakpé.

Il a également souhaité que les patrons de presse en ligne puissent lui faire des propositions concrètes et constructives, afin d’aider à assoir une presse numérique crédible et professionnelle. Car, dira-t-il, le CNP compte apporter son appui à ce niveau.

« Le CNP est décidé à accompagner la presse en ligne pour mieux être vue », a-t-il rassuré.

Pour lui, c’est le moment pour les patrons des journaux en ligne de se constituer en confédération, afin de parler d’une même voix, lorsque la loi sera votée, et surtout pour bénéficier des fonds de l’Etat alloués aux entreprises de presse à travers le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP).

Il a par ailleurs indiqué que les mêmes règles de la profession du journaliste s’appliquent aux journalistes web.

C’est pourquoi, il les a exhortés à exercer leur métier au respect des règles qui régissent cette profession, pour éviter toute sanction liée au non respect de l’éthique et la déontologie.

Cela permettra, a-t-il souligné, de se différencier des réseaux sociaux, des blogs, etc.

La loi 2004 sur la presse en Côte d’Ivoire ne prend pas en compte la presse en ligne. En attendant donc le vote d’une loi, probablement en 2018, tenant compte du web journalisme, la presse en ligne ivoirienne continue de se battre malgré les difficultés qu’elle rencontre.

Cette rencontre a vu la participation de plusieurs organisations de presse en ligne dont le Réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d’Ivoire (Reprel-civ), l’Union des Patrons de Presse en Ligne de Côte d’Ivoire (UPLCI).

Daniel Coulibaly

Côte d’Ivoire : un taux de pénétration de 40% en mobilité pourrait contribuer entre 0, 6 à 2, 3 du PIB, selon Nicolas Blixell(Ericsson)

Nicolas Blixell, responsable d'Ericsson Sénégal et Afrique de l'Ouest, a présenté, via vidéoconférence avec Abidjan, le rapport de novembre 2017 sur la Mobilité, une référence mondiale dans le domaine des TIC, de la téléphonie et d'Internet. Nicolas Blixell soutient qu'avec un taux de pénétration de 40% en mobilité en Côte d’Ivoire, il pourrait contribuer entre 0, 6 à 2, 3 du PIB.

Intitulé «Quelle est l’importance des réseaux de haut débit mobile pour le développement économique mondial ?», ce rapport de novembre 2017 d’Ericsson jette un regard sur l’apport des TIC au développement économique. Les données proviennent de 135 pays parmi lesquels 10 pays subsahariens et le Sénégal.

Il montre que si la pénétration du haut débit mobile augmente de 10%, cela entraîne une hausse de 0,6 à 2,8% du produit intérieur brut (PIB). A en croire Nicolas Blixell, si la Côte d’Ivoire venait avoir un taux de pénétration de 40% en mobilité, il pourrait contribuer entre 0, 6 à 2, 3 du PIB du pays.

En outre, explique M. Blixell, l’Afrique subsaharienne est un marché très spécial, parce qu’en retard par rapport aux autres zones du continent. Mais il est en réel progression. Selon lui, les abonnements mobiles en Afrique passeront de 700 millions en 2017 à 990 millions en 2023. Les utilisateurs de smartphones passeront de 340 à 850 millions.

Les abonnements au haut débit mobile devraient augmenter de 16%, passant de 350 millions en 2017 à 880 millions en 2023. Ceux de la LTE(Long Term Evolution) augmenteraient de 47%, passant de 30 millions en 2017 à 310 millions en 2023 abonnés à la 4G.

En ce qui concerne l’exploitation de la 5G, les premiers abonnements sont attendus à partir de 2020 pour atteindre environ 17 millions d’abonnés à l’horizon 2023 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Certes les fournisseurs de services mobiles verront leurs revenus diminuer, mais de nouvelles sources de revenus s’offriront à eux.

Ericsson Research, en collaboration avec l'Imperial College de Londres, confirme scientifiquement que lorsqu'un pays adopte le haut débit mobile cela contribue à un solide développement économique.

A cet effet, Börje Ekholm, le PDG d'Ericsson, a participé à la réunion annuelle de la Commission des Nations Unies pour le développement durable. Il s’agissait d’un appel à l’action pour assurer l’accès à Internet pour tous, afin d’accélérer l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable.

Daniel Coulibaly