Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....

Armand Tanoh

Côte d’Ivoire : Le Fonds d’appui à la recherche et à l’innovation technologique présenté à l’Université de Korhogo

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bakayoko-Ly Ramata, a présenté samedi le Fonds d’appui à la recherche et à l’innovation technologique (FONARI) aux enseignants–chercheurs de l’Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo.

Doté d’un montant annuel de 500 millions de francs CFA, ce fonds est composé de trois prix d’incitation à la recherche scientifique d’un montant global de 450 millions FCFA, les 50 millions restant étant réservés à sa gestion, a indiqué la ministre, à l’occasion d’une visite de travail l’UPGC.

Il s’agit du Prix spécial du président de la République pour la science et l’innovation doté de 80 millions FCFA, du Fonds d’aide à la recherche et à l’innovation d’un montant de 250 millions et du Fonds d’appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur, d’un montant de 120 millions.

Les deux premiers programmes de financement visent à encourager et à accompagner la constitution d’équipes de chercheurs ivoiriens autour de thèmes de recherche dans divers domaines dont la santé, l’agriculture, l’environnement, la technologie, etc. Quant au dernier programme, il est spécifiquement destiné à améliorer le taux de femmes scientifiques en Côte d’Ivoire estimé à 13,4%.

Le FONARI constitue une étape historique pour la recherche scientifique en Côte d’Ivoire, jusque-là contrainte par l’insuffisance de financement, a déclaré Bakayoko-Ly Ramata. En assurant désormais la pérennité du financement de la recherche nationale, le Fonds contribuera efficacement au renforcement de la vitalité des activités scientifiques et technologiques. Ce qui apportera nécessairement de grandes innovations dans différents secteurs socio-économiques et industriels du pays.

AIP

Côte d’Ivoire-USA: Une mission technique du MCC à Abidjan

Dans le cadre du développement du Programme Compact, une équipe technique du MCC USA conduite par David Weld, Country Team leader MCC pour la Côte d’Ivoire, a effectué une mission dans le pays du 6 au 17 février.

Une équipe de managers du MCC USA en charge des questions sur Human & Community Development, Transportation & Vertical Services, Environmental & Social Protection, Finance, Investment & Trade, était également présente à Abidjan du 13 au 17 février, apprend-on d’un communiqué de presse publié par la Coordination nationale Compact-CI.

Au cours de cette mission, des travaux d’évaluation et d’analyse technique des propositions de projets du programme Compact-CI ont été réalisés, et se poursuivront jusqu’en avril.

Ainsi, n collaboration avec l’équipe de la Coordination nationale du programme Compact-CI du CNPC-MCC et les points focaux des ministères, l’équipe du MCC USA a fait un point sur les propositions de projets en cours d’analyse afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec les critères d’investissement du MCC (Millenium Challenge Corporation). La prochaine mission technique du MCC USA à Abidjan est annoncée pour avril.

AIP

Côte d’Ivoire : Des malades de la lèpre reçoivent des vivres et non vivres à Odienné

Une vingtaine de malades de lèpre a reçu, samedi, à Odienné, des kits de vivres et de non vivres à l’occasion de la commémoration de journée nationale de la lèpre au cours de laquelle le sous-préfet d’Odienné a appelé à la solidarité vis-à-vis des malades.

Savon, vêtements, quelques kg de riz, des bidons d’huile telle est la composition des kits distribués à 23 malades de la lèpre lors de la célébration de la journée nationale de la lèpre. Le sous-préfet d’Odienné, Zagou Serge Rodrigue, représentant le préfet de région a appelé cadres et responsables d’ONG à la solidarité à l’endroit des malades.

«Regardons la lèpre en face » est le thème choisi pour la sensibilisation de 2017 en Côte d’ Ivoire. Ce thème, selon les acteurs, invite les populations à être réalistes et à ne pas avoir de « honte » à se faire dépister dès les premiers signes pour en être guéris.

La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par la bactérie Mycobacterium leprae. La bactérie détruit les tissus de la peau et des muqueuses ainsi que les cellules nerveuses avoisinantes, ce qui entraîne des déformations et des mutilations, rappelle-t-on.

La Commission de la CEDEAO et la Banque islamique de développement optent pour une coopération plus dynamique

La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) entendent donner un nouveau souffle à leurs relations, apprend-on d’un communiqué transmis à l’AIP samedi par le premier organe cité.

A cet effet, le président de la Commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a effectué une visite de travail du 6 au 9 février au siège du Groupe à Djeddah, en Arabie Saoudite. Ce déplacement intervient après la signature, en novembre 2016, d’un Mémorandum d’entente entre la Commission de la CEDEAO et la BID.

Au cours de ce déplacement, M. de Souza s’est entretenu avec le président de la BID, Dr Bandar Hajjar, deux vice-présidents de l’institution, Dr. Mansur Muhtar et Sayed Aqa, ainsi qu’avec les principaux responsables des institutions spécialisées de la BID, à savoir l’Institut islamique pour la Recherche et la Formation, la Société internationale islamique pour le financement du commerce, de même que la Société islamique pour l’Assurance de l’investissement et des Crédits d’exportation.

Le président de la Commission de la CEDEAO a également eu des échanges avec le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Dr Yousef Al-Othaimeen. Ces différents entretiens ont permis à M. de Souza d’exposer à ses hôtes la vision de la CEDEAO et les grands chantiers prévus au Programme communautaire de développement (PCD).

Ils lui ont aussi donné l’occasion de plaider pour le renforcement des capacités financières de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), devant permettre à cette institution de contribuer efficacement au développement économique des Etats membres de la Communauté.

Saluant le dynamisme de la CEDEAO en tant qu’organisation économique régionale, les interlocuteurs du président de la Commission l’ont assuré du soutien de leurs institutions respectives.

Pour son déplacement dans la capitale saoudienne, M. de Souza était accompagné de son assistant spécial, Franck Brathier, du commissaire chargé des Politiques macro-économiques et de la Recherche économique, Mamadou Traoré, et du vice-président de la BIDC chargé des Opérations, Abdoulaye Fall.

AIP

Dossier/Côte d’Ivoire-Transport urbain : Sans bus ni capitaux, lutte serrée de la Sotra contre la faillite

Presque plus de bus sur les routes d’Abidjan. Des heures interminables d’attente pour les usagers. Des dépôts et gares quasi déserts. La Société des transports abidjanais (Sotra) est depuis quelques mois pris dans un tourbillon de déficit logistique et financier. Que se passe-t-il dans cette entreprise publique en charge du transport urbain à vocation sociale dans la capitale économique ivoirienne? Clés de compréhension d’une lutte serrée contre la faillite.

Dans la commune de Yopougon, dans la banlieue ouest d’Abidjan, le calvaire des usagers de la Sotra se conjuguent depuis plusieurs mois en termes de longues attentes, parfois pendant des heures, des bus surchargés, qui tombent très souvent en panne en pleine course. Une situation qui n’est pas spécifique à la seule commune de Yopougon. Car dans toutes cités de la capitale économique ivoirienne, ce brusque déficit de bus se fait entendre et sentir des usagers plongés dans un désarroi apparent.

Pourtant, pour comprendre la crise qui secoue la Sotra ces jours-ci, il faut remonter aux cinq dernières années de la crise sociopolitique ivoirienne (2002-2011), soldée par une crise postélectorale marquée par des affrontements armés.

Fragilisée par la crise

La Sotra, avec une situation financière plutôt fragile au début des années 2000, tentait d’amorcer, avec plan stratégique de développement mis en œuvre à partir de fin 2001, une nouvelle relance. Ainsi, le DG d’alors Phillipe Attey, se lance dans une série de réformes et de restructuration qui s’avèrent payantes. Dans les cinq ans qui suivent le début de cette nouvelle dynamique managériale est marquée par le lancement des bus Exprès dans diverses communes avec le ticket du voyage à 500F CFA, le renforcement de la flotte des bateaux bus, l’harmonisation du coût des tickets du bus ordinaire à prix unique de 200 FCFA. En interne, l’on assiste à une harmonisation des deux assurances de couverture sanitaire de la boîte, à savoir la mutuelle inter-dépôt et l’assurance maladie. Avec cette autre réforme, l’employeur et les travailleurs devaient désormais se partager les charges des cotisations à 50% chacun.

Un élan bien lancé, mais qui n’aura duré que le temps d’un feu de paille. Car, dès les années 2005, les dirigeants de la boîte vont se lancer dans de nouvelles orientations qui vont très vite dévoiler leurs failles. A commencer par l’achat de près de 600 bus d’occasion de la marque TATA en Inde. Des engins que l’état désastreux des routes d’Abidjan va éprouver en un temps record, effritant du coup le parc auto. Ainsi commence lentement et progressivement une période d’étranglement financière.

Entre temps, en 2007, la société lance avec succès un emprunt obligataire qui lui permet de récolter 10 milliards de FCFA sur le marché financier, complétés à 12 milliards grâce à un apport d’un partenaire bancaire. Mais cette somme parait tout de même dérisoire à côté des défis à relever. C’est ainsi que commence une série de mesures préjudiciable à l’entreprise et à ses employés : la création d’un institut qui n’apporte aucune valeur ajoutée, l’accumulation des arriérés de cotisations de retraite des agents auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), l’acquisition de bus usagés, etc.

La crise et les tensions politiques aidant, des bus sont constamment affaités à des activités politiques, et pouvaient passer plusieurs semaines dans des villes de provinces alors qu’Abidjan en manquait.

A la fin des années 2010, la Sotra est prise au coup par ce goulot d’étranglement financier. Ses retraités de 2009-2010 se retrouvent sans pension, la CNPS refusant de les payer évoquant les arriérés de cotisation qui s’élèverait à plus du milliard de francs CFA. Et vint la crise postélectorale (2010-2011) qui enfonce le clou.

Encore des bus d’occasion

C’est dans cette situation qu’en 2011, l’actuel directeur général de la Sotra prend les rênes de l’entreprise. Pour faire face à l’urgence ,dès 2012 et 2013, la société se procure des autobus d’occasion. « Bien qu’usagé, ce matériel entièrement révisé a permis de soulager les populations pendant un certain temps », justifie un long communiqué de presse publié le 16 février 2017 par de la société.

« La mise au rebut d’une partie de ce matériel dont l’obsolescence était programmée, s’est malheureusement faite en décalage avec l’acquisition du matériel neuf de remplacement », poursuit le document. Si bien que depuis la mi-2016, se rendre au travail chaque matin relève désormais d’un parcours du combattant pour les usagers. Surtout que l'on assiste à une poussée démographique galopante d'Abidjan, dont la population a presque doublée en dix ans franchissant la barre des 5 millions d'habitants selon le récensement général de 2014. Et les plus touchés par cette pénible situation, sont les élèves et étudiants, car obligés pour plusieurs d’entre eux emprunter le bus pour se rendre au cours.

« De mémoire de travailleur, je n’ai jamais vu la Sotra dans un tel état. Même aux heures de pointe, les gares sont vides. Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce que ne va pas ? », s’interroge, désemparé, un usager à la Gare sud dans la commune du Plateau.

Pendant ce temps, la direction de la Sotra noue des partenariats pour le renforcement de son parc. En 2015, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) lui accorde une facilité de 50 millions d’euros (32,750 milliards FCFA), en vue de renforcer ses capacités grâce à l’acquisition de 500 bus supplémentaires, 12 bus d’eau, un nouveau système de billetterie, l’amélioration de la gestion des dépôts et du contrôle de carburant. Malheureusement, jusqu’à ce jour, cet accord qui avait pourtant été annoncé en grande pompe, est resté sur papier sans connaitre de suite concrète. Interrogée par La Diplomatique d’Abidjan (LDA, www.ladiplomatiquedabidjan.net) sur le sujet, la Sotra n’a pas fourni de satisfaction à cette préoccupation, préférant qu’on ne s’en remette à son communiqué du 16 février.

Mais ce n’est partie remise. Puisque la direction va poursuivre ses recherches de financement pour éviter à la Sotra la faillite qui avance à grand pas.

500 bus neufs en route

Ainsi, le 15 juin 2016, un mémorandum d’entente est signé entre la Sotra et le Constructeur TATA Motors en vue du renforcement du parc autobus de la Sotra. Le 10 août 2016, ce mémorandum d’entente est suivi de la signature d’un contrat entre les deux entités, pour l’acquisition de 500 autobus neufs. Le 28 décembre 2016, l’Etat de Côte d’Ivoire, confirme son appui institutionnel au projet en signant une convention de prêt avec EXIMBANK – Inde pour le financement de l’acquisition de 500 autobus neufs, sortis directement d’usine. Ces engins, dont des « TATA Marcopolo » sont attendus à Abidjan fin mars, annonce l’entreprise.

Objectif, 2000 bus d'ici 2020

L’acquisition de ces autobus, très attendus par les usagers, constitue le premier lot d’un programme présidentiel d’acquisition de 2000 autobus à l’horizon 2020 pour faciliter la mobilité de la population abidjanaise, précise-t-on.

Concurrence

Toutefois, ces bonnes nouvelles en perspective ne sauraient occulter le grand challenge qui attend la Sotra, désormais concurrencée dans le secteur du transport lagunaire. En effet, deux nouvelles sociétés de transport par bateaux bus sont en phase de démarrer leurs activités sur la lagune Ebrié. Il s’agit de la Société de transport lagunaire (STL), disposant déjà de près de dix bateaux, et de la Compagnie ivoirienne de transport CITRANS. Leurs bateaux, beaucoup plus confortables et spacieux (pouvant transporter jusqu’à 200 passagers), pourraient inquiéter la Sotra sur ce terrain.

Mais aussi, le ralentissement des activités de la Sotra a induit un boom des taxis intercommunaux ou wôrô-wôrô et des minicars sur des lignes de prédilection des autobus. La Sotra devra également batailler pour récupérer ses clients, surtout les travailleurs, qui sont désormais, malgré eux, abonnés à ce type de transport.

« Excuse »

En attendant, l’entreprise qui se dit « très préoccupée » par la situation actuelle de ses usagers, dit regretter ces désagréments. « La SOTRA s’excuse auprès de l’ensemble de sa clientèle et réaffirme son engagement à remplir convenablement la mission de service public qui lui a été confiée », plaide-t-elle.

Armand Tanoh

Côte d’Ivoire-Energie : Du biogaz pour faire fonctionner des cantines scolaires de Bouaké, une aide de partenaires allemands

Des unités de biogaz seront bientôt construites au profit des cantines scolaires de la ville par des partenaires allemands, dans le cadre de la coopération entre la commune de Bouaké et sa ville jumelle de Reutlingen, a annoncé, lundi, le maire de Youssouf Djibo Nicolas, après la signature du contrat du projet avec la délégation Allemande en visite dans sa cité.

La phase pilote du projet appelée "Bibou" sera réalisée dans neuf écoles de la commune. Il s’agira d’une transformation des déchets alimentaires en biogaz qui servira à faire la cuisine dans les cantines scolaires.

M. Djibo a souligné que ce projet est important pour sa cité qui ambitionne de devenir ‘’une ville verte’’. " La réalisation de ce projet va également contribuer à la bonne marche de notre système éducatif et à la réduction des dépenses dans nos cantines scolaires mais aussi à la création d'emplois ", a-t-il ajouté, remerciant ses partenaires allemands.

Le chef de la délégation allemande, Docteur Werner Ströbele, a indiqué que le biogaz remplacera le bois de chauffe utilisé comme combustible dans les cuisines des cantines scolaires. Il signifié, par ailleurs, qu’en plus du gain économique que réaliseront les cantines, le projet contribuera à l'amélioration de l'écosystème et la protection de l’environnement.

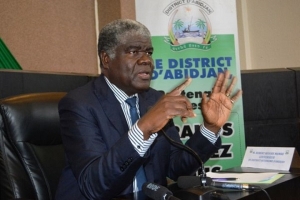

Côte d’Ivoire-Jeux de la Francophonie : Beugré Mambé promeut la 8e édition d’Abidjan en France

Le gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé est en France pour promouvoir la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulera en juillet à Abidjan, apprend-on d’une note d’information parvenue samedi, l’AIP.

A Lyon où il a bouclé ce samedi un séjour de deux jours pour participer à la Conférence internationale pour l’Afrique, le gouverneur Beugré Mambé a présenté les 8es Jeux pour lesquels la Côte d’Ivoire a pris toutes les dispositions pour offrir aux visiteurs « dix jours de fête » qui feront d’Abidjan et de la Côte d’Ivoire, le centre du monde.

En marge des conférences, la Côte d’Ivoire y dispose de deux stands d’exposition. Le premier présente le pays dans sa généralité avec toutes les opportunités qui s’offrent aux éventuels ou potentiels investisseurs, les facilités et les réformes entreprises pour favoriser les investissements, la culture et la cuisine ivoirienne.

L’autre est porté spécialement sur les prochains jeux de la Francophonie, avec au-devant, un point sur l’état d’avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les compétitions, les visiteurs et la mascotte « Faro ».

Les 8es Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet à Abidjan. Plus de 80 Etats et Gouvernements, 1000 journalistes, 4000 athlètes et artistes, 500 000 spectateurs sont attendus pour 500 millions de téléspectateurs, rappelle-t-on.

AIP

Côte d’Ivoire-Lutte contre le swollen shoot : une centaine d’hectares de cacao détruits à Adzopé

Cent dix hectares de cacao ont été arrachés dans la zone d’Adzopé dans le cadre de la lutte contre la maladie du Swollen shoot, a indiqué le chef de zone de l’ANADER, Latah Sour, faisant le bilan de ses activités jeudi aux membres du conseil d’administration.

« Nous avions ciblé 90 hectares dès le départ de l’opération, mais face à l’ampleur de la maladie dans la zone, nous avons atteint les 110 hectares », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’opération a rencontré des difficultés face à la réticence de nombreux paysans relativement à la méthode de lutte contre la maladie du Swollen shoot.

« C’est vraiment difficile pour nous de couper nos cacaoyers après plusieurs années d’effort et plus si nous coupons nos cacaoyers, on ne sait plus comment faire pour gagner de l’argent pour nous occuper de nos enfants qui vont à l’école », s’est inquiété un paysan de Bonahouin, Assiboua Marcel.

Face à cette situation, le directeur général de l’ANADER, Sidiki Cissé, a tenu à rassurer les paysans sur le bien-fondé de l’opération. Selon lui, il est mieux, pour les paysans, d’arracher les plants atteints de la maladie et les remplacer, afin d’avoir un verger sain et plus productif.

Par ailleurs, il a invité tous les paysans à s’inscrire dans l’opération, car cela est à leur profit, annonçant des mesures pour permettre aux paysans de se nourrir et même d’avoir de l’argent en attendant que leurs nouveaux champs rentrent en production.

Ainsi, a proposé le DG de l’ANADER, en plus des jeunes plants de cacaoyers pour le renouvellement du verger, les paysans bénéficient de semences de riz, de maïs, de haricot et de rejets de bananiers.

AIP

Côte d’Ivoire: Renforcement des capacités des experts ivoiriens en cybersécurité

L’Autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a organisé, de lundi à vendredi, à son siège d’Abidjan-Marcory, un atelier de renforcement des capacités des experts du « Computer emergency response team » (CI-CERT).

Animé par des experts du CERT américain, grâce au soutien de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, cet atelier a porté sur « le traitement avancé des incidents de sécurité » selon les normes internationales et porté sur la mise en œuvre d’axes de coopération entre l’ARTCI et le CERT américain.

Pendant cinq jours, les 15 principaux acteurs de la lutte contre la cybercriminalité du CI-CERT et des opérateurs de téléphonie mobile ont discuté et proposé des actions de développement et de renforcement de leur capacité d’intervention d’urgence sur la sécurité informatique.

L’un des deux formateurs américains, Mark Zajicek, s’est dit impressionné par la capacité des Ivoiriens à appréhender les questions soulevées pendant la session. « J’espère que les éléments que nous vous avons offerts vous permettront de mieux répondre aux défis de la cybersécurité », a-t-il dit.

Pour sa part, le conseiller technique du directeur général de l’ARTCI, Massan Beugré, espère que cette formation va ouvrir de nouvelles perspectives dans l’appréhension et la conduite des tâches des experts en cybersécurité en les outillant pour mieux comprendre le rôle du CERT national.

Selon le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, Andrew Haviland, cet atelier est le premier d’une série dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

AIP

Côte d'Ivoire-Atelier sur la Sécurité maritime : L'accélération de la mise à niveau de l’arsenal juridique des Etats africains recommandée

Le séminaire de travail sur l’intégration pour la sécurité maritime a pris fin vendredi à Abidjan, par une recommandation portant sur l’accélération de la mise à niveau de l’arsenal juridique des Etats africains.

Selon Mathurin Ougnipou, facilitateur à ce séminaire, les Etats africains doivent accélérer la mise à niveau de leur arsenal juridique tant au plan national que sous-régional pour contrer les criminels qui sont en avance en matière de stratégies.

Il a félicité la Côte d’Ivoire pour avoir compris l’importance des ressources maritimes en se dotant d’une stratégie maritime en voie d’être mise en œuvre et en se donnant les moyens.

Pour le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Jean Paul Malan, la synergie et la complémentarité des actions pour combattre l’insécurité maritime doit se traduire par la mutualisation des moyens pour surmonter les difficultés économiques et financières des Etat africains.

Ce séminaire organisé par l’ambassade des Etats-Unis, en collaboration avec le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA) et le gouvernement ivoirien, a enregistré une cinquantaine de participants issus d’une vingtaine de pays africains. Son objectif était de mettre en valeur l’intégration et la complémentarité des structures, des procédés et des lois en tant qu’éléments essentiels pour réaliser la sécurité maritime, de promouvoir un solide dialogue sur les meilleures pratiques et les leçons à retenir et renforcer l’efficacité inter-institutions en traitant les défis de sécurité maritime, rappelle-t-on.

AIP